Résumé de la conférence de Jean-Baptiste Brenet au Cercle Ernest Renan

le 20 juin 2024 Averroès

Introduction

Jean-Baptiste Brenet est professeur à l’Université Paris – I Panthéon Sorbonne où il enseigne l’histoire de la philosophie. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage “Averroès l’inquiétant”.

Contexte historique

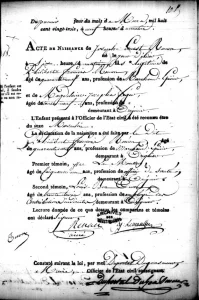

Averroès est un andalou qui travaille pour le pouvoir Berbère. Il a vécu au 12ème siècle (1126 naissance à Cordoue, 1198 mort à Marrakech). On ne connaît pas son origine ethnique, mais c’est un penseur arabe par sa langue et il est musulman.

Averroès est un homme éduqué, fils et petit-fils de notables. Son père et son grand-père étaient des juges réputés et sa famille était proche du pouvoir.

La dynastie Berbère des Almoravides pour laquelle travaillait sa famille va être renversée en 1146 par Abd al-Mumin qui fonde la dynastie des Almohades.

Averroès va rester un homme de pouvoir mais va servir une autre dynastie que ses parents. Il sera juge à Séville et Cordoue, mais également médecin privé du Calife.

Le pouvoir Almohades, rigoriste mais en même temps favorable à la rationalité, va appuyer sa carrière de philosophe.

Averroès est omniscient. Il estime que toutes les religions sont bonnes mais que l’islam est la meilleure des religions car le texte coranique est le meilleur discours que l’on puisse donner au monde. Il milite pour introduire de la philosophie dans la cité.

A la fin de sa vie, Averroès connaîtra une période de disgrâce dont on ignore précisément la cause.

Les travaux d’Averroès

Averroès va lire et commenter Aristote durant toute sa vie. Sa philosophie et ses écrits vont ensuite circuler dans tout le Moyen-Orient.

Averroès, tout en gardant sa vision de musulman, réfute l’approche d’Al-Ghazali qui s’oppose aux philosophes grecs. Pour Al-Ghazali, la philosophie grecque est condamnable sur différents aspects et notamment sur le fait que Dieu ne connaît pas les choses singulières, qu’il n’y a pas de résurrection des corps et que le monde est éternel, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de création. Il convient de noter que les œuvres d’Al-Ghazali ont été brûlées par les Almoravides.

Bien que connu dans le monde musulman, Averroès aura cependant beaucoup moins d’impact en Orient qu’Avicenne par exemple. C’est principalement en Occident que ses écrits sur Aristote vont faire référence car il sera très vite traduit en hébreu et en latin. Ainsi, la principale gloire d’Averroès aura été de commenter Aristote.

Les attaques contre les commentaires d’Aristote par Averroès

La philosophie grecque retrouve un intérêt en Occident à la fin du 12ème siècle et les commentaires d’Averroès deviendront une référence pour appréhender la pensée d’Aristote, notamment pour Saint Thomas d’Aquin. Mais une partie des commentaires d’Averroès va rapidement faire scandale auprès de l’église dans la mesure où il aborde la notion de monopsychisme.

Thomas d’Aquin n’accepte pas cette vision d’un intellect unique qui serait séparé de l’individu. En effet, pour Thomas d’Aquin chaque homme pense pour son propre compte.

Tout en restant incontournable pour ses commentaires d’Aristote, Averroès va donc être attaqué par les penseurs chrétiens et Thomas d’Aquin va tout faire pour détruire sa réputation. Plus tard, Renan va s’inscrire dans la suite de Thomas d’Aquin.

Ainsi Averroès va être critiqué durant des siècles et considéré comme un mauvais commentateur. L’opposition de Thomas d’Aquin par rapport à Averroès n’est en aucun cas religieuse, mais philosophique. Ils ne comprennent pas Aristote de la même manière, et d’ailleurs personne ne s’entend sur ce pensait réellement Aristote sur l’intellect.

Aujourd’hui encore on continue à attaquer Averroès sur sa vision du monopsychisme. Mais certaines pensées contemporaines s’avèrent pourtant assez proches de celles énoncées par Averroès.